Rahmenbedingungen und Hintergrund von PaTronus

Schwer- und schwerstverletzte Patient*innen sind häufig am Ende der akutklinischen Behandlung nicht rehabilitationsfähig, da ihnen die notwendige Eigenhilfefähigkeit fehlt und sie noch ärztlich/pflegerisch behandlungsbedürftig sind. Für diese Patient*innen gibt es derzeit keine adäquate Versorgungsform, um sie ohne Bruch im Versorgungspfad bis zur AHB/AR medizinisch zu begleiten. Dies hat für Patient*innen negative Konsequenzen, weil notwendige Therapien, um Funktionalität und Lebensqualität wieder herzustellen, stark verzögert oder nicht zugänglich sind. Mit der PaTronus-Studie wird erforscht, inwieweit eine strukturierte Überführung der Patient*innen nach dem Akutaufenthalt direkt in eine Postakute Traumarehabilitation in spezialisierte Rehabilitationseinrichtungen geeignet ist, um die Genesung der Patient*innen zu beschleunigen und sie früher in die regulären rehabilitativen Versorgungskonzepte AHB/AR einzugliedern.

Hintergrund des Projekts sind Hinweise von Fachgesellschaften, nach denen eine angemessene Versorgung von Patient*innen nach der Entlassung aus der akutmedizinischen Krankenhausversorgung aufgrund eines schweren Traumas und vor Eintreten der Rehabilitationsfähigkeit für eine Anschlussrehabilitation, wie sie die Deutsche Rentenversicherung (DRV) bzw. die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) üblicherweise durchführen, nicht immer sichergestellt ist. Entsprechend hat die Bundesarbeitsgemeinschaft Rehabilitation (BAR) einen runden Tisch zur trägerübergreifenden Erörterung möglicher Verbesserungspotentiale in der Versorgung von Schwerst-/Mehrfachverletzten initiiert.

Die Projektbeteiligten, die DRV Bund und die Spitzenverbände der Krankenkassen auf Bundesebene, haben sich in einer gemeinsamen Rahmenvereinbarung darauf verständigt, ein dreijähriges Evaluationsprojekt zur Erprobung einer Postakuten Traumarehabilitation durchzuführen. Die Zuwendung und Verantwortung für die Studiendurchführung wurde an das Studienzentrum der Akademie der Unfallchirurgie vergeben.

Rehakliniken

An der Intervention sind drei Rehakliniken aus verschiedenen soziodemographischen Versorgungsbereichen beteiligt. In diesen Kliniken sind geeignete, definierte Strukturen und Ressourcen eingerichtet, um zeitgleich an jeweils 12-15 Patient*innen eine Postakute Traumarehabilitation durchführen zu können.

Sana Rehabilitationsklinik Sommerfeld

Klinik Münsterland

m&i-Fachklinik Herzogenaurach

Akutkliniken

Die in die Studie involvierten 15 Kliniken stimmen der Studienteilnahme freiwillig zu. Bei der Information der Studienzentren wird die Befragung des medizinischen Personals im Rahmen der Prozessevaluation angekündigt und ist damit Gegenstand der Studienleistung. Die Akutkliniken der Interventionsgruppe werden nach dem Kriterium des räumlichen Abstandes zu einer der drei kooperierenden Rehakliniken zugeordnet. Grund dafür ist die Nichtzumutbarkeit eines langen Transportes des*der schwerst- oder mehrfachverletzte Patient*in am Ende des Akutaufenthaltes, wenn er*sie sich in einem Zustand befindet, in dem noch keine Rehabilitationsfähigkeit für eine Anschlussrehabilitation (AHB/AR) gegeben ist. Um eine Vergleichbarkeit von Kontroll- und Interventionsgruppe sicherzustellen, werden nur Patient*innen in die Studie aufgenommen, die in TraumaZentren DGU akut behandelt wurden. In diesen Häusern ist davon auszugehen, dass sowohl Personal als auch die vorhandene Struktur durch die Auditkriterien für Prozesse, Qualifikationen und Ressourcen vergleichbar sind. Weiterhin werden die TraumaZentren DGU anhand ihres Caseloads von mindestens 40 im TraumaRegister DGU dokumentierten schwerverletzten Patient*innen/Jahr vorselektiert. Weitere Kriterien zur Auswahl der rekrutierenden Kliniken sind: Erfahrung mit klinischen Studien, Vorhandensein entsprechender Studieninfrastruktur und keine Teilnahme an relevanten Konkurrenzstudien, die das Patientenkollektiv betrifft. Weitere Kriterien für die Auswahl sind Stadtgrößenklasse bzw. Siedlungsstruktur, Versorgungsstufe sowie die Verteilung im Bundesgebiet und verschiedene Trägerschaften.

Charité - Universitätsmedizin Berlin: Campus Virchow-Klinikum (CVK)

HELIOS Klinikum Berlin-Buch

Vivantes Klinikum im Friedrichshain, Landsberger Allee

BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin gGmbH

Universitätsklinikum der Medizinischen Hochschule Brandenburg

Ev. Klinikum Bethel gGmbH

Medizinische Hochschule Hannover

Klinikum Dortmund gGmbH

Johannes Wesling Klinikum Minden

Niels-Stensen-Kliniken, Marienhospital Osnabrück

Sozialstiftung Bamberg, Klinikum am Bruderwald

Universitätsklinikum Erlangen

Klinikum Fürth

Klinikum Nürnberg, Standort Süd

Universitätsklinikum Würzburg

Fragestellungen und Ziele

H1: Die Postakute Traumarehabilitationsmaßnahme führt zu einer höheren Quote an AHB/AR.

H2: Die Postakute Traumarehabilitationsmaßnahme führt zu einem früheren Antritt der AHB/AR.

H3: Die Postakute Traumarehabilitationsmaßnahme führt zu einer besseren gesundheitsbezogenen Lebensqualität.

Methodik

Studiendesign:

Nicht-randomisierte interventionelle, prospektive Cluster-Kontrollstudie, ergänzt durch Abrechnungsdaten der Proband*innen und Interview-gestützte Prozessevaluation

Stichprobe:

Die Stichprobe ergibt sich gemäß dem Prinzip Theoretische Sättigung, dabei quotenbasiert entsprechend der Prozessbeteiligung. Qualitatives, teilstrukturiertes Interview zur Prozessevaluation anhand Interviewleitfaden, der zuvor in einem Pretest auf Vollständigkeit und Verständlichkeit geprüft wurde.

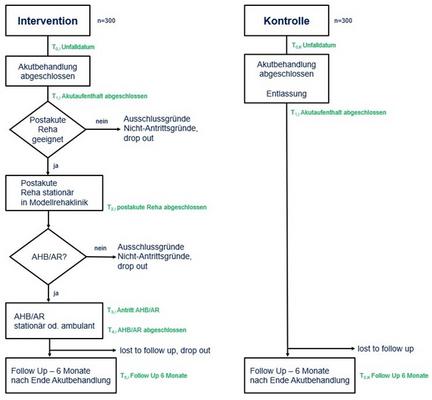

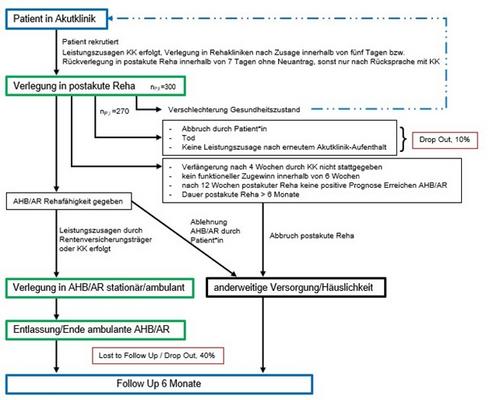

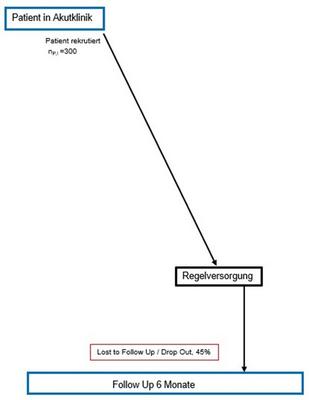

Die Intervention

Die Patient*innen werden in den dem Interventionsarm zugeordneten Akutkliniken gemäß den Ein- und Ausschlusskriterien identifiziert. Als erstes holt sich die Akutklinik eine Aufnahmezusage der korrespondierenden Rehaklinik zur möglichen Übernahme ein. Anschließend beantragt sie die Postakute Traumarehabilitation bei der zuständigen Krankenkasse. Die Beantragung erfolgt mit dem AR-Antrag der GKV (in der Fassung vom 01.03.2024). Diesem sind der zugehörige ärztliche Befundbericht sowie das ausgefüllte Formular mit den zusätzlich erforderlichen Angaben beizufügen. Nach der Zusage (zunächst für 4 Wochen) durch die versichernde Krankenkasse werden die Patient*innen final über die Studie aufgeklärt und eingeschlossen. Es erfolgt die Datenerhebung der Akutklinik zum Abschluss des Akutaufenthaltes. Die Patient*innen werden in die Rehaklinik übergeleitet und die postakute Traumarehabilitation beginnt. Es erfolgt das Aufnahmeassessment sowie die Erhebung der sozioökonomischen Daten und der gesundheitsbezogenen Lebensqualität. In den wöchentlichen interdisziplinären Teamsitzungen wird der Fortschritt und das Erreichen der Rehafähigkeit überprüft und dokumentiert. Ebenso wird eine Prozessevaluation stattfinden. Sobald die Rehabilitationsfähigkeit für eine AHB/AR vorliegt, ist ein Abschlussassessment durchzuführen und die Postakute Traumarehabilitation zu beenden. Dies bedeutet in der Regel, dass eine Überleitung in die AHB/AR erfolgt. Für die Interventionspatient*innen hat die Rehabilitationsklinik hierzu einen entsprechenden Antrag beim jeweils zuständigen Rehabilitationsträger zu stellen. Die Überleitung ist nicht mehr Teil der Intervention gemäß dieser Studie. Die postakute Rehabilitation wird im Rahmen des Evaluationsprojektes zunächst für vier Wochen bewilligt. Für eine Verlängerung ist eine Genehmigung der versichernden Krankenkasse erforderlich. Dabei hat die Rehabilitationsklinik im direkten Austausch mit der den*die Patient*in jeweils versichernden Krankenkasse eine erneute Genehmigung einzuholen. Dazu sind Patient*innenassessments, Fortschrittsberichte und Leistungsnachweise zu übermitteln. In medizinisch begründeten Fällen kann eine Unterbrechung der Intervention Postakute Traumarehabilitation aufgrund einer Verlegung in ein Krankenhaus angezeigt sein. Bei Unterbrechungen von bis zu 7 Tagen aufgrund der Verlegung in ein Krankenhaus ist eine Rückverlegung/Wiederaufnahme ohne erneuten Antrag möglich. Die Patient*innen werden 6 Monate nach Entlassung aus dem Akutaufenthalt zentral vom AUC Studienzentrum kontaktiert und um die Beantwortung eines Follow Up Fragebogens gebeten.

Die Erhebungsmethoden

Klinische Primärdaten werden von medizinischen Leistungserbringern in ein webbasiertes eCRF eingetragen. Innerhalb der Studie füllen Patient*innen ergänzend Papierfragebögen aus, die vom Klinikpersonal in den eCRF übertragen werden. Die Follow Up Befragungen der Patient*innen zum Zeitpunkt 6 Monate nach Entlassung aus dem Akutaufenthalt werden von den Patient*innen über einen Link in ein webbasiertes eCRF dokumentiert. Werden die Patient*innen darüber nicht erreicht, erhalten sie den Fragebogen postalisch. Bei weiterhin ausbleibender Reaktion ist ein postalischer Reminder für das Follow Up Assessment vorgesehen. Für einen fristgerecht und vollständig ausgefüllten Follow Up Fragebogen erhalten die Patient*innen jeweils einen Gutschein im Wert von 20€ (voraussichtlich Amazon).